組圖|大荔社火——“血故事”

每年正月里,大荔縣民間有耍社火的民俗。其中,有一種社火叫“血故事”。

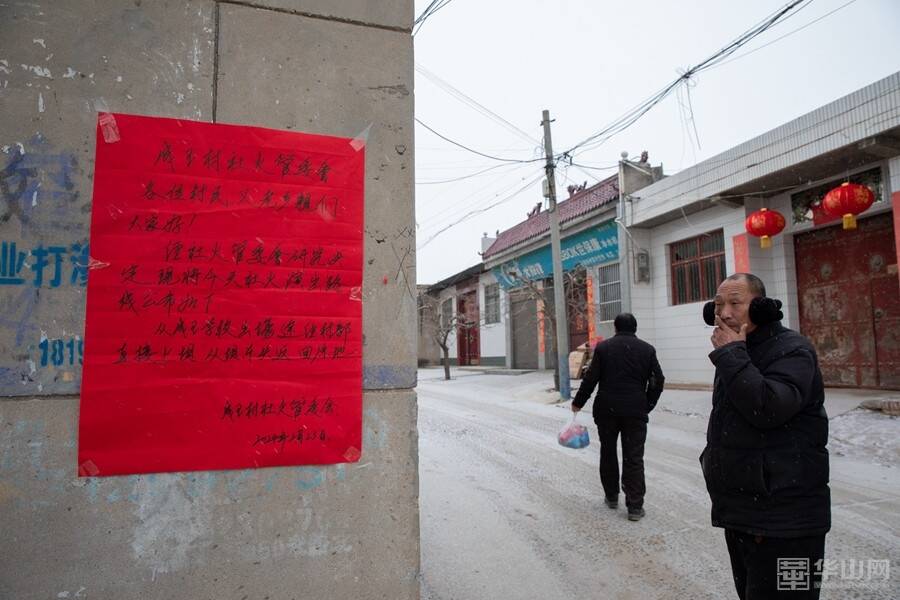

今年正月十三至十五,大荔縣官池鎮成王村邀請來了該鎮馬二村非物質文化遺產項目——血故事的傳承老藝人們,在村子連耍三天社火,歡慶元宵佳節。

“血故事是社火芯子中的一種,人稱‘武芯子’。馬二村的‘血故事’起源于明末清初”,今年87歲的傳承人張臘財老人告訴記者。

據了解,“血故事”,也就是“血社火”, 血故事多取材于兇殺格斗的傳統武戲,用血淋淋的殘酷表演來講述一個個戲劇故事,如關公斬顏良、三打祝家莊、殺廟等等,把鍘頭、挖眼、剖腹、剁腳、斷手等血淋淋、陰森森的恐怖場景,通過血故事芯子妝扮把式精湛的技藝,用“特寫”的表現方式,夸張地彰顯給觀眾。

“血故事”的秘笈是由耍社火的民間老藝人一代一代傳承下來的。“血故事”有嚴格的“行規” 要在保密隱蔽的環境里裝扮,除扮演者、助手和裝扮把式外,任何人不得靠近;表演“血故事”的人年齡有講究,一般是27、36、49歲,也就是農村講究人生過的“門坎兒”的年齡,圖個吉利,爭先恐后都想上去裝扮表演。一般是選定的裝扮演員到達裝扮現場后,根據演出劇情情節需要,選定化妝部位,用酒清洗,然后裝扮。

耍社火時,表演者在馬車(現在一般是農用車)上依故事內容擺好架勢,每組由兩人、三人、多人組成。

道具看似神秘,如鍘刀鍘人,其實就是鍘口刃那兒留了人頭可鉆過的口兒,其他的道具,如刀、槍、劍頭是分為兩截,然而要裝扮諸如刀槍過背,以至亂真,那就是把式的“絕招”了。

歸根結底“血故事社火”看似血腥和殘忍,其實寓意卻蘊含著至古到今,農民群眾樸素的理念,以“血故事”高臺教化、頌揚“除暴安良”,為民除害,寓教于樂,教育人們多行善舉、不做惡事,用農村的話說,就是弘揚正氣、社會穩定、平平安安過日子。

當一場血故事一切準備就緒,村上的社火頭一聲呼喊,屆時鑼鼓喧天,巷道上來自四面八方觀看社火的人群是人山人海,禮炮轟鳴,裝扮好造型的“血故事”站立在車輛上,配上扭秧歌、鑼鼓的表演隊前呼后擁,大隊人馬浩浩蕩蕩出游,好不熱鬧!

記者:王長江|圖文

編輯:張寧

初審:王長江

終審:田華榮

編輯:張寧