古村落與傳統(tǒng)民居的鄉(xiāng)愁記憶

傳統(tǒng)民居是活著的歷史書(shū),無(wú)聲記載著千百年的文化密碼。在渭南合陽(yáng),關(guān)中廈房以“坐落有秩、兩檐流水、影壁脊獸”的模樣,把農(nóng)耕文明的智慧與美學(xué),藏進(jìn)一磚一瓦里。

合陽(yáng)縣域藏著不少古村落,其中國(guó)家級(jí)3個(gè)、省級(jí)13個(gè),這些古村落各具特色,共同勾勒出鮮明的地域風(fēng)貌。

靈泉古村建筑

筑城為村。國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落靈泉村、南長(zhǎng)益村和東宮城村,都保留著完好的古城墻遺跡。東宮城村現(xiàn)存近2700米老城墻及南北兩座老城門(mén),靈泉村則擁有南門(mén)和西門(mén)。此外,城關(guān)街道孟家莊村、和家莊鎮(zhèn)五豐社區(qū)等眾多村莊也都有自己的城墻遺存,良石城村更是因“筑石為城”而得名。

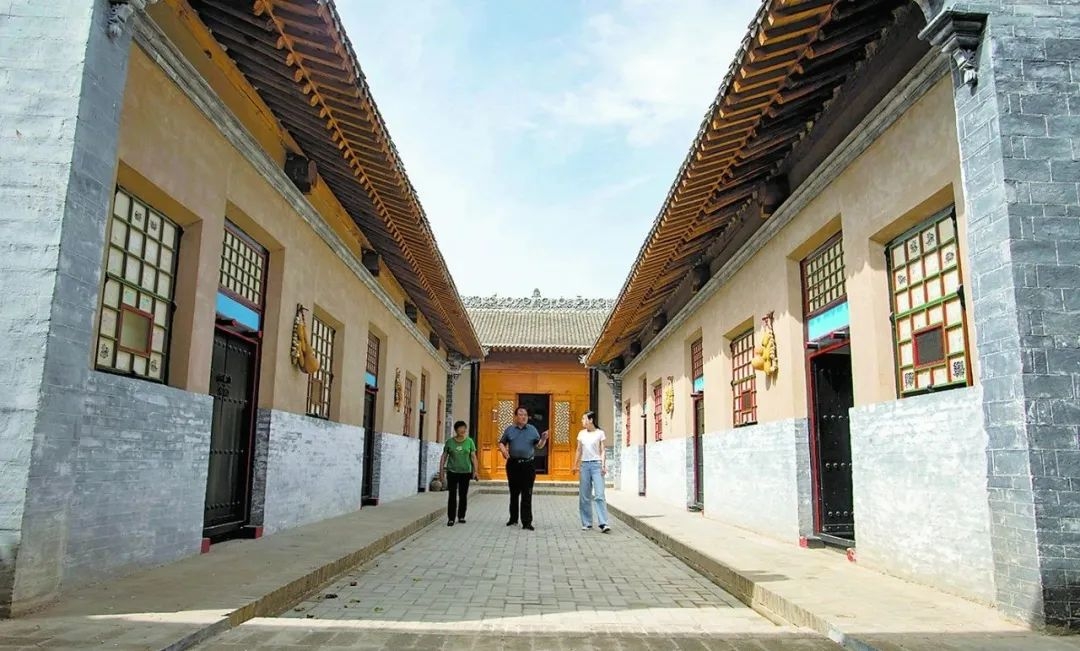

四合成院。行走在這里的古村落,深宅、窄院、封閉的關(guān)中四合院是主調(diào)。房屋建制多為門(mén)房、廈房、上房,多為明清磚木結(jié)構(gòu),青磚灰瓦,輔以精美的石雕、木雕和磚雕。靈泉村現(xiàn)存9座完整院落,門(mén)房與上房采用雙坡屋頂,廂房則為單坡,緊湊布局體現(xiàn)了黃土高原對(duì)空間的珍視。電影《白鹿原》的主要場(chǎng)景,就取自合陽(yáng)的民居古村落。

文脈相承。古村之美,不僅在建筑,更在綿延的文化血脈。東雷上鑼鼓敲得震天響,坡南“血故事”演得驚心動(dòng)魄,行家莊村“跳戲”跳得有板有眼,南社秋千恰似彩虹蕩九天……這些非遺在村里傳了千年,成了村民的驕傲,也成了鄉(xiāng)愁所在。古村落的古風(fēng)古韻,構(gòu)筑起人們共同的精神家園。

古村古院的文化印記,在合陽(yáng)傳統(tǒng)民居中刻繪得尤為鮮明。以四合院為核心的建筑形制,既暗合“天圓地方”的秩序哲思,又承載著家族禮序、地域風(fēng)土等獨(dú)特密碼,成為鮮活立體的文化載體。

合陽(yáng)“四水歸堂”四合院

家族禮序的承載。典型的“四水歸堂”四合院,以正房為核心構(gòu)建起長(zhǎng)幼秩序。三間正房,遵循著“一明兩暗”規(guī)制,居中堂屋供奉祖先,兩側(cè)暖閣為祖父母居所。這既符合《禮記》里“居處不莊,非孝也”的古禮,又保障了老人居住的舒適。東西廈房呈45度角斜向圍合,形成“觸手可及”的距離。晚輩晨昏定省的步履,在經(jīng)年的石板路上磨出溫潤(rùn)的凹陷。孝親文化,就融在這可觸摸的建筑溫度與可感知的生活細(xì)節(jié)里。

三雕藝術(shù)的綻放。合陽(yáng)民居的裝飾藝術(shù)堪稱(chēng)一絕,木雕、磚雕、石雕遍布建筑各處。青石門(mén)墩雕“麒麟送子”,祈愿人丁興旺。墀頭磚刻“漁樵耕讀”,象征耕讀傳家。門(mén)楣匾額書(shū)“履中蹈和”,彰顯中庸之道。南長(zhǎng)益村一宅院照壁上的“五福捧壽”磚雕更為絕妙,五只蝙蝠繞著壽桃,翅膀上的鱗片用陰刻線細(xì)細(xì)雕出,陽(yáng)光下光影流動(dòng),堪稱(chēng)靜態(tài)藝術(shù)中的動(dòng)態(tài)美學(xué)。三雕輝映,不僅是建筑的點(diǎn)綴,更是民間藝術(shù)的瑰寶,寄托著人們對(duì)美好生活的向往。

合陽(yáng)民居磚雕

地域風(fēng)土的融合。合陽(yáng)民居將關(guān)中傳統(tǒng)與黃河文化融為一體,形成了獨(dú)特風(fēng)貌。“就地取材”的智慧升華為獨(dú)特的美學(xué),青磚灰瓦是關(guān)中的底色,堅(jiān)固又保暖,下雨時(shí)灰瓦排水順順當(dāng)當(dāng),原木梁柱撐得穩(wěn)穩(wěn)的,顏色素凈卻耐看。可細(xì)看又有黃河的影子,院子里的井、排水道,均藏著對(duì)水的珍視,磚雕里的魚(yú)和龍,都是黃河邊長(zhǎng)大的人最熟悉的念想。

習(xí)近平總書(shū)記指出:“要把保護(hù)傳承和開(kāi)發(fā)利用有機(jī)結(jié)合起來(lái),把我國(guó)農(nóng)耕文明優(yōu)秀遺產(chǎn)和現(xiàn)代文明要素結(jié)合起來(lái),賦予新的時(shí)代內(nèi)涵,讓中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化生生不息,讓我國(guó)歷史悠久的農(nóng)耕文明在新時(shí)代展現(xiàn)其魅力和風(fēng)采。”

傳統(tǒng)民居承載歷史記憶,維系家族根系,寄托游子鄉(xiāng)愁。如何平衡傳統(tǒng)與現(xiàn)代、保護(hù)與發(fā)展,真正留住鄉(xiāng)愁?

合陽(yáng)縣黑池鎮(zhèn)峪渠村,游客正在參觀古建民居

留住老手藝。民居建造涉及木工、泥瓦、磚雕、木雕、石雕等眾多傳統(tǒng)技藝,這些都是民間智慧的結(jié)晶。隨著現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展和生活方式變遷,這些技藝面臨失傳風(fēng)險(xiǎn),需著力保護(hù)傳承,通過(guò)開(kāi)展技藝培訓(xùn)、舉辦展覽、建立傳承基地等,為傳統(tǒng)技藝注入新活力,保護(hù)好老祖宗留下的寶貴“火種”。

護(hù)住老樣子。傳統(tǒng)民居是鄉(xiāng)村文化的寶貴遺產(chǎn),需結(jié)合現(xiàn)代技術(shù)“修舊如舊”,提升其文化價(jià)值。比如靈泉村成立專(zhuān)班,制定農(nóng)房風(fēng)貌整治方案,堅(jiān)持“前后齊、上下高,不蓋平頂、不用紅瓦,錯(cuò)落有致、青磚藍(lán)瓦,兩檐流水、影壁脊獸”的關(guān)中風(fēng)格。修葺時(shí),用龍頭、屋脊、影壁等這些老元素,不但保住了古村的魂,還依托洽川、福山景區(qū)優(yōu)勢(shì),發(fā)展特色旅游,實(shí)現(xiàn)了古村的美麗蝶變。

牽住鄉(xiāng)愁的線。那些覆著灰瓦的四合院、斜斜的廈房與雕花的門(mén)樓,不僅是棲身之所,更是鄉(xiāng)愁的精神符號(hào)。青灰色的瓦檐在天際線起伏,牽引著游子的目光投向院落中央——那里曾有祖母曬柿餅的竹匾,祖父編竹器的藤椅,童年追逐蜻蜓的方寸天地。院中的老槐樹(shù),檐下的燕子窩,灶臺(tái)上的煙火氣,都化作心中最珍貴的記憶,是永遠(yuǎn)的精神原鄉(xiāng)。

青磚灰瓦,是承載著一代代人的鄉(xiāng)愁容器,是黃河文化的活態(tài)檔案。守護(hù)它們,不僅是為歷史存檔,更是予漂泊心靈以歸途。讓古村古院在新時(shí)代煥發(fā)新光,使傳統(tǒng)智慧照亮前行之路,是我們的共同責(zé)任與期盼。

(合陽(yáng)縣委宣傳部供稿)

編輯:馬艾莉